Le député Eric Thiébaut a interrogé le Secrétaire d’Etat à la Mobilité au sujet de la vague qui règne autour des drones.

D’abord développé par les militaires, ce petit avion sans pilote s’est en effet démocratisé et miniaturisé. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies qui le rendent de plus en plus petit et autonome, le concept de drone «civil » est né. Il attire l’attention de nombreux de nos concitoyens qui y voient des débouchés soit pratiques, soit professionnels.

Des mini-drones peuvent maintenant servir à des fins de cartographie, de transport, de publicité ou encore agricoles. Plusieurs experts estiment d’ailleurs que le secteur des drones dits « civils » est à l’aube de l’explosion et qu’il conviendrait d’y apporter un cadre réglementaire adéquat.

Eric Thiébaut a rappelé qu’en Belgique l’utilisation de drones à des fins civiles ou commerciales n’était pas permise et qu’une autorisation est nécessaire pour des vols de test, à des fins scientifiques. Il a dès lors demandé si notre pays s’orientait vers l’adoption d’un cadre réglementaire ?

Dans sa réponse, le Secrétaire d’Etat a confirmé qu’un projet d’arrêté royal est bien en cours de finalisation avec les prestataires de services de navigation aéronautique.

Extraits :

« Un texte législatif de base qui admet un minimum, c’est-à-dire des vols en dessous de 200 pieds (environ 60 mètres), à portée visuelle et uniquement en espace aérien non contrôlé, constituerait déjà un premier pas en avant dans le développement d’une expertise nationale en matière de coordination entre les divers intervenants. Ceci ne suffit évidemment pas pour favoriser toutes les applications déjà à disposition aujourd’hui. Celles-ci feront l’objet d’une seconde phase de négociation qui sera basée sur l’expérience acquise sous ce premier cadre; ceci aura lieu sous la prochaine législature.

Le projet d’arrêté royal prévoit les modalités pour l’établissement des écoles de formation de télépilote et une procédure pour agréer ces écoles en question. Ledit projet tient également compte de la législation en matière de protection de la vie privée. Dès l’application de l’arrêté royal, le secteur pourra prendre connaissance du parcours à suivre. Les télépilotes ont besoin d’une licence afin de pouvoir opérer un aéronef télépiloté. La procédure prévoit une partie théorique, une partie pratique et un examen.

Concernant la date à laquelle l’arrêté royal pourra paraître, je crois savoir que l’objectif est de l’envoyer dans les deux semaines aux Régions. Il sera dès lors disponible et cela permettra à chacun d’en prendre connaissance et se préparer.

Ce que nous avons préparé ne satisfera pas tous ceux qui utilisent des drones, mais cela contribuera à sécuriser l’utilisation de ce type d’appareil dans le cadre d’activités qui ne posent pas de difficulté ou ne font pas débat. Mais quand un problème se pose, on se retrouve face à des responsabilités en cascade, raison pour laquelle il était opportun d’encadrer cet usage de manière optimale ».

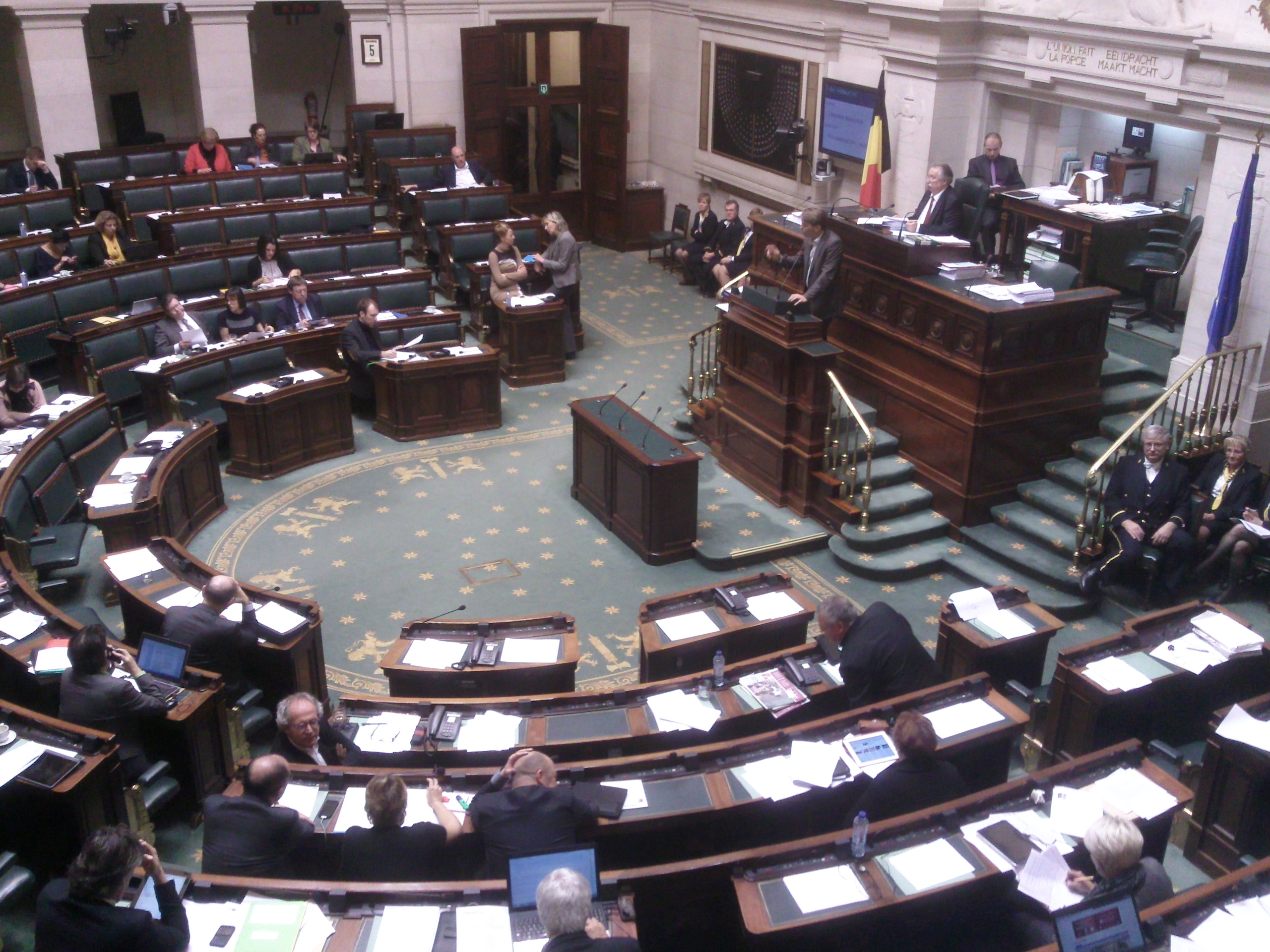

Lors du débat précédant le vote du projet de loi visant l’optimalisation des services de police, le député Eric Thiébaut est intervenu en séance plénière de la Chambre pour souligner, une nouvelle fois, le rôle primordial de l’agent de proximité dans une politique de sécurité et de prévention réussie.

Alors que la réforme a pour objectif d’aboutir à une police plus simple, plus présente sur le terrain, davantage au service des zones, en collaboration renforcée avec les autorités judiciaires et administratives, retrouvez ci-dessous la position exprimée par Eric Thiébaut à ce sujet :

« Je ne peux que souligner l’importance, pour atteindre des résultats sur des fronts aussi divers que la violence contre les personnes, les discriminations, les incivilités, les assuétudes ou même la cybercriminalité, de la police de proximité, c’est-à-dire d’abord de la police locale dans notre structure intégrée à deux niveaux. Dans ces domaines, les approches préventives doivent être au cœur de toute stratégie ayant la moindre chance de succès. C’est bien le rôle de la police locale et c’est également l’esprit de l’accord de gouvernement.

En un mot, ce que je veux souligner encore une fois, c’est le rôle primordial de l’agent de proximité dans une politique de sécurité et de prévention réussie. Entendons-nous bien: dégager de la capacité opérationnelle est nécessaire mais n’entraîne pas automatiquement cette proximité. Pour ma part, j’irais même jusqu’à dire que, pour bien faire, il faut envisager la police fédérale comme étant au service de la police locale.

Pour que ce soutien soit efficace, il faut de facto envisager la manière d’associer étroitement les bourgmestres dans les processus de décision. Le risque était grand, dans le contexte de l’alignement de la réforme de la police sur celle du paysage judiciaire, de voir se créer, au niveau de l’arrondissement, une sorte de préfet de police à la française déconnecté des réalités locales que les bourgmestres connaissent mieux que personne.

Je me réjouis donc que le conseil des bourgmestres sera renforcé par le texte que nous votons aujourd’hui. Il ne s’agira plus d’un organe consultatif, mais d’un organe dont l’avis sera obligatoire. Je m’empresse d’ajouter que nous nous réjouissons de voir enfin aboutir le principe de la simplification des structures nationales, en particulier dans un contexte budgétaire très difficile ceci, afin de reporter les moyens ainsi libérés vers des missions de première ligne avec d’autant plus de poids que la loi sur la sécurité privée, que nous avons discutée il y a quelques temps, externalise, malheureusement pour mon groupe, plusieurs missions vers le secteur privé.

Cette simplification répond, en quelque sorte, à la réforme du paysage judiciaire: moins d’arrondissements, donc une importante économie d’échelle, et un pas vers une harmonisation des politiques de sécurité et de prévention.

Au niveau central également, je vois des progrès en la matière. Le principe de direction transversale permettra de réduire le nombre de mandats, d’améliorer ce point crucial qu’est la circulation de l’information et de renforcer le bon fonctionnement de la chaîne de commandement en partant du comité de direction. C’est un enjeu majeur de la réforme.

Reste à s’assurer de la bonne application de cette réforme. Madame la ministre, mon groupe et le Parti Socialiste dans son ensemble seront attentifs à ce que celle-ci se fasse en bon ordre et au service des citoyens »

Devant l’explosion du nombre d’appels « bidons » effectués vers les services d’urgence, le député Eric Thiébaut a décidé d’interpeller la Ministre de l’Intérieur pour lui demander quelles mesures peuvent être envisagées pour y faire face.

Sur les 3 millions d’appels effectués au 112 en 2012, le SPF Intérieur a estimé que près d’un sur trois serait concerné par ce type d’appels.

Pour le député, bien que ces derniers ne soient pas tous à mettre dans la même catégorie car ils peuvent simplement être le fruit d’une erreur humaine liée au manque d’information, d’autres, en revanche, relevant de la bêtise humaine, mériteraient à coup sûr une condamnation appropriée. C’est le cas pour les appels effectués par des individus malveillants qui se montrent insultants ou menaçants, et par ceux qui communiquent volontairement des incidents qui n’ont pas eu lieu.

Si ces personnes risquent actuellement une plainte auprès de la police locale, force est de reconnaître que cela ne semble pas les décourager. Dès lors, les questions suivantes ont été posées :

Qu’en est-il de l’arrêté ministériel en préparation pour empêcher que les numéros d’où proviennent ces appels gênants puissent continuer à joindre le 112 ?

Comment faire en sorte de ne pas pénaliser les personnes ayant involontairement effectué un appel erroné au 112 sans les verser dans une liste noire?

Dans sa réponse, la Ministre de l’Intérieur a indiqué que pour le cas des appels malveillants, nous pouvons sensibiliser (campagne ‘pas de blabla’), mais aussi sanctionner. Elle a confirmé que ses services élaborent, en collaboration avec l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications), un arrêté ministériel permettant de bloquer pendant une période déterminée l’appelant après un certain nombre d’appels. L’appelant concerné recevra néanmoins un avertissement préalable.

En outre, « lorsque le Centre de Secours 100/112 reçoit un appel avec une fausse notification d’incident ou lorsque l’opérateur est confronté à des menaces, une plainte peut être introduite auprès de la police locale de la commune ou de la ville où le centre d’appels urgents est situé. L’appelant peut ensuite être poursuivi par le parquet. Le fait d’utiliser un message d’avertissement et de ne pas placer le seuil de blocage à un niveau trop bas permet d’éviter de bloquer des appelants innocents ».

Pour ce qui est du délai, la Ministre a indiqué que ses services finaliseront à court terme ce projet, qui pourra ensuite suivre la voie législative.

Le député Eric Thiébaut vient d’interroger la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration sur la décision de Fedasil de fermer certaines initiatives locales d’accueil (ILA) dans les CPAS du pays.

Plusieurs mois après cette annonce, différents CPAS s’interrogent toujours, en effet, sur les modalités d’application d’une telle restructuration ainsi que sur les conséquences budgétaires et humaines que cela implique.

En réponse aux inquiétudes exprimées à cet égard, la Secrétaire d’Etat a donné les explications suivantes :

« La décision de diminuer la capacité d’accueil n’est pas du tout prise de manière arbitraire. La raison de cette diminution est bien connue par tout le monde, notamment par les acteurs concernés. La fin de la crise de l’accueil a en effet eu pour conséquence un surplus important de places d’accueil. Plusieurs CPAS m’ont fait savoir que la baisse du taux d’occupation rendait difficile la gestion financière des ILA. C’est pourquoi une diminution de la capacité d’accueil s’imposait.

Pendant plusieurs mois, Fedasil a organisé des concertations avec les partenaires d’accueil concernant la quantité, la répartition et les modalités de fermeture des places.

Nous avons adopté un certain nombre de principes afin de permettre une réduction de la capacité d’accueil en ILA qui soit à la fois conforme à la demande et équitable entre les CPAS. Ces principes sont la proportionnalité, une réduction qui ne peut aller au-delà de 45 % de la capacité d’accueil structurelle de chaque CPAS, le maintien des places d’accueil pour les MENA ainsi que la priorité donnée aux femmes et aux hommes isolés afin de répondre au manque de places pour ces personnes en ILA.

L’objectif est donc bien de limiter les répercussions négatives sur les CPAS tout en garantissant une capacité d’accueil d’une taille optimale et adaptée aux besoins actuels et futurs.

Cette réduction a été annoncée et expliquée aux CPAS avant d’être mise en œuvre et respecte entièrement le cadre juridique. Les conventions entre Fedasil et les CPAS prévoient, en effet, la possibilité de revoir et de réduire le nombre de places moyennant un préavis de six mois.

La création de places « tampons » répond au besoin de rendre le réseau d’accueil plus flexible afin de pourvoir rapidement à une augmentation du flux de demandeurs d’asile. Les principes et les modalités de financement de ces places ont été expliqués dans les courriers adressés aux CPAS. Je tiens ici à préciser que nous avons été informés de la problématique liée au Code wallon du logement.

Fedasil fait le nécessaire pour trouver des solutions pragmatiques aux difficultés rencontrées par les CPAS. En tout état de cause, des projets de places « tampons » en ILA, notamment en Wallonie, existent aujourd’hui dans d’autres CPAS, ce qui démontre que cette alternative est réalisable.

D’après moi, il est avantageux pour les communes et les CPAS de créer des logements d’urgence tout en bénéficiant parallèlement d’une allocation de 15 %.

Pour ce qui concerne votre question quant au respect de l’autonomie locale, ni Fedasil, ni moi-même n’imposons quoi que ce soit susceptible de porter atteinte à cette autonomie locale. La fermeture des places est faite de manière tout à fait réglementaire, dans le respect des dispositions prévues par la convention ILA ».

Suite à la découverte par l’Agence française de Sécurité Nucléaire (ASN) d’une corrosion préoccupante au niveau de la gaine entourant les crayons de combustibles d’uranium utilisés dans la plupart des centrales nucléaires outre-quiévrain, le Député-Bourgmestre Eric Thiébaut a interrogé la Ministre de l’Intérieur lors de la séance plénière de ce 13 février.

Pour le Député fédéral socialiste, il est préoccupant de voir que cette corrosion a été constatée dans les centrales nucléaires de Chooz et de Gravelines (situées près de la frontière franco-belge). De plus, Eric Thiébaut s’interroge sur la situation des centrales nucléaires belges : quid d’une usure éventuelle des gainages dans les centrales de de Thiange et de Doel ?

La Ministre de l’Intérieur s’est montrée rassurante. Les agences de sécurité nucléaire française et belge sont en contact permanent quant à cette problématique réelle qui est donc bien pris en considération tant en France qu’en Belgique. De plus, la Ministre confirme les informations d’Electrabel quant à l’utilisation dans notre pays d’ un gainage différent et donc non victime de pareille érosion.

Si le Député socialiste se réjouit de ces informations rassurantes, il appelle néanmoins la Ministre de l’Intérieur à consolider la coopération entre les autorités françaises compétentes et l’ensemble des autorités belges – fédérale, mais aussi régionales, provinciales et communales – concernées par pareille problématique.

Voir son intervention vidéo en cliquant le lien ci-dessous :

Face au nombre croissant d’entreprises qui ont recours aux écoutes téléphoniques pour surveiller leur personnel au sein du lieu de travail, le député Eric Thiébaut a décidé d’interpeller la Ministre de la Justice pour évoquer le dispositif légal encadrant cette pratique.

Ces exemples de plus en plus nombreux ne sont pas, en effet, sans créer plusieurs inquiétudes auprès des représentants syndicaux. Ces derniers craignent que les employeurs procèdent de façon abusive à des écoutes téléphoniques sans aucun rapport avec le travail et sans justification légitime. Dès lors, le député a posé les questions suivantes :

Des garde-fous existent-ils pour protéger le personnel de l’exploitation des données privées récoltées? Quelles sont les obligations des sociétés à cet égard? Des sanctions sont-elles prévues pour les entreprises qui ne les respectent pas ?

Dans sa réponse, la Ministre de la Justice a indiqué que la Commission « vie privée » a ajouté 12 garanties au cadre législatif déjà existant. Parmi celles-ci :

– que le conseil d’entreprise puisse évaluer le système dans le temps et puisse faire des propositions en vue d’une éventuelle révision en fonction de développements futurs;

– que le conseil d’entreprise puisse conserver un droit de regard sur les mécanismes du système;

– que l’employeur traite les données de bonne foi et conformément à la finalité donnée à ce traitement;

– que chaque réutilisation soit compatible avec la finalité initiale au sens de l’article 4, § 1, 2° de la loi vie privée et que toutes les mesures soient prises pour éviter des erreurs d’interprétation sur ce plan;

– que des conversations qui s’avèrent non valables pour une analyse et une évaluation ultérieures soient effacées du système plus tôt que le délai actuellement prévu de 30 jours;

– que si d’autres conversations que celles avec des clients potentiels appelants sont enregistrées, celles-ci soient éliminées du système d’enregistrement aussi rapidement que possible;

– que l’évaluation des collaborateurs du magasin porte également sur leurs autres prestations de travail (qui sont principales) qu’ils effectuent en exécution de leur contrat de travail;

-ou encore, que le système soit repris dans le règlement de travail.

La Ministre a également rappelé que le non-respect de l’article 17 de la loi vie privée, relatif aux déclarations préalables des traitements, est sanctionné pénalement. Dès lors, toute personne qui estime que son droit à la protection de la vie privée n’est pas respecté, est libre de porter plainte auprès de la Commission vie privée ou des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

Voir l’entièreté de la réponse en cliquant le lien suivant :